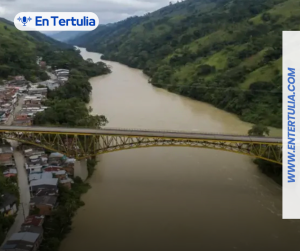

En medio del verdor espeso del Amazonas, justo donde convergen las ciudades de Leticia (Colombia), Tabatinga (Brasil) y la isla Santa Rosa de Yavarí (Perú), ha resurgido una disputa que parecía adormecida por décadas de silencio diplomático. Este pequeño territorio insular, rodeado por las aguas marrones del río Amazonas, ha sido por años un punto de tránsito y encuentro para las comunidades ribereñas, comerciantes y viajeros. Sin embargo, en las últimas horas, su nombre ha ascendido al centro del debate geopolítico entre Colombia y Perú, luego de un pronunciamiento inesperado del presidente Gustavo Petro.

El mandatario colombiano, en un gesto cargado de simbolismo político y territorial, anunció el traslado del tradicional Desfile Militar del 7 de agosto —día en que se conmemora la Batalla de Boyacá— a la ciudad de Leticia, en el extremo sur del país. La decisión no es solo logística ni ceremonial: representa una postura firme frente a lo que Petro denunció como una presunta violación del Protocolo de Río de Janeiro, el tratado que desde 1934 delimita las fronteras amazónicas entre Colombia y Perú. En palabras del presidente, Perú habría “copado” y posteriormente “apropiado por ley” varias islas del río que, según él, pertenecen a Colombia.

El anuncio reactivó la sensibilidad de un viejo diferendo que se creía resuelto. Desde Lima, la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores no se hizo esperar. Con base en el Tratado de Límites y Libre Navegación Fluvial de 1922 —y en los trabajos técnicos de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites—, el gobierno peruano afirmó con firmeza que la isla Santa Rosa de Yavarí se encuentra dentro de su soberanía y bajo su jurisdicción plena. No es una afirmación ligera: para Perú, los límites internacionales están claramente marcados por el thalweg del Amazonas —la línea más profunda del cauce—, y Santa Rosa está ubicada al oeste de dicha línea.

El Hito 1995-1, que delimita el punto de encuentro entre Colombia, Perú y Brasil, también ha sido mencionado por el gobierno peruano como respaldo técnico y jurídico. Según Lima, estos elementos no dejan duda sobre la titularidad de la isla. Sin embargo, más allá de los mapas y tratados, lo cierto es que Santa Rosa ha funcionado por años como un punto vital de conexión regional: no hay aduanas impenetrables, ni alambradas, ni barreras visibles. La vida en este rincón del continente ha seguido un curso más fluido que los vericuetos diplomáticos.

Para las comunidades locales, que cruzan diariamente las fronteras en canoas, embarcaciones menores o a pie, la isla es simplemente un nodo más de su territorio cotidiano, donde se intercambian mercancías, culturas y lenguas. Pero para las cancillerías, el asunto es otra cosa: se trata de una línea roja en la cartografía nacional, una pieza más del rompecabezas soberano. La pregunta que subyace es si este nuevo pulso es un llamado legítimo a revisar fronteras o un gesto político de cara a la coyuntura nacional colombiana.

El gesto de trasladar un acto militar de tanta carga simbólica como el del 7 de agosto al Amazonas tiene un mensaje claro: mirar al sur, a esa Colombia olvidada, húmeda y espesa, que durante décadas ha sido periférica incluso para el centro político del país. Pero también es una provocación diplomática que podría tensar las relaciones con un vecino históricamente cercano. ¿Puede un desfile militar convertirse en una declaración de soberanía? ¿O es apenas una forma de agitar banderas en aguas turbias?

Por ahora, la isla Santa Rosa de Yavarí sigue ahí, envuelta en selva y niebla, testigo silenciosa de una nueva pugna que se cocina en los escritorios de Bogotá y Lima. Mientras tanto, los habitantes de esta triple frontera seguirán navegando entre lo simbólico y lo cotidiano, entre las aguas compartidas y los reclamos cruzados, como si la geografía fuera, al final, más sabia y flexible que la política.