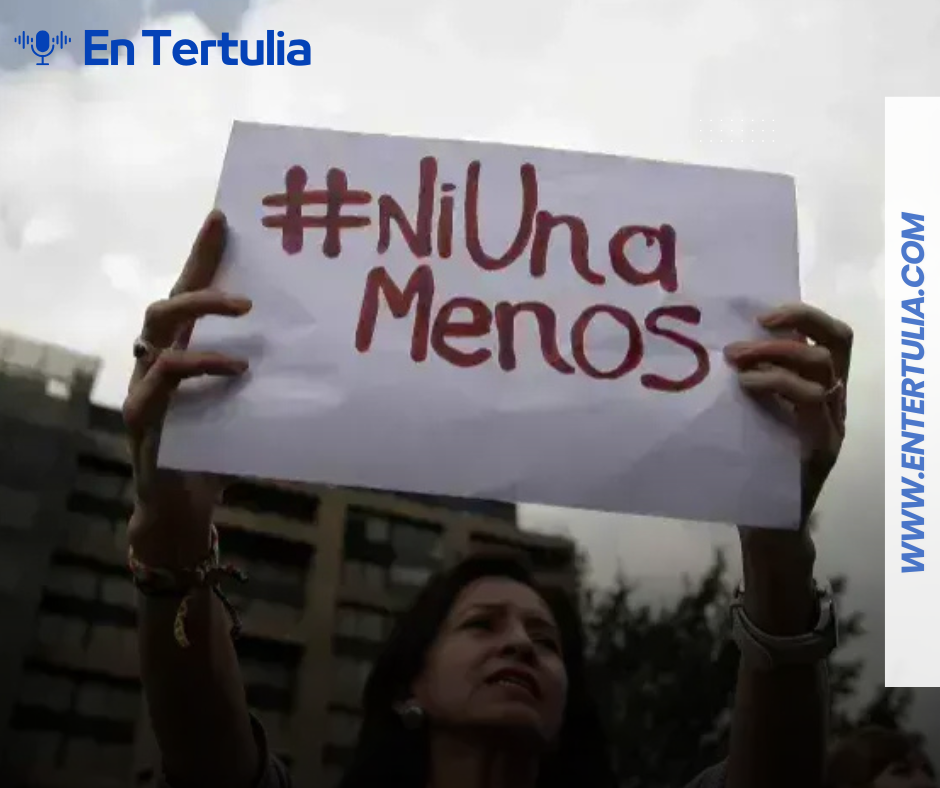

En Colombia, las cifras de violencia de género dejaron hace tiempo de ser solo estadísticas. Son lápidas. Son gritos que no alcanzaron a ser escuchados. Son expedientes archivados sin justicia. En lo que va de 2025, 501 mujeres han sido asesinadas por razones de género y más de 7.000 han denunciado abusos sexuales. Pero lo más aterrador no es el número, sino lo que ocurre después: el 78 % de estos feminicidios y el 99 % de los casos de acoso o abuso sexual siguen sin resolución judicial. La impunidad es casi total. Y lo que no se castiga, se repite.

La magnitud del problema se revela con crudeza al mirar los territorios: Antioquia encabeza la lista con 66 feminicidios, seguida por Bogotá (51), Atlántico (36) y Valle del Cauca (34). Cada uno de estos casos carga con un rostro, un nombre, una historia interrumpida. No son víctimas anónimas; son hijas, madres, amigas, compañeras. Y detrás de cada muerte hay una cadena de omisiones, alertas ignoradas y puertas institucionales que no se abrieron a tiempo.

La frecuencia también deja sin aliento: enero, 80 asesinadas; febrero, 47; marzo, 79; abril, 72; mayo, el mes más mortífero, con 86; junio, 65; julio, 72. Las cifras no bajan, solo se estancan en el horror. Mientras tanto, los discursos institucionales siguen apelando al “compromiso por la equidad” y a la “tolerancia cero”, como si el lenguaje fuera suficiente para detener las balas, los cuchillos o los golpes. La realidad es otra: muchas de estas mujeres habían denunciado previamente amenazas o agresiones. La tragedia no fue inevitable. Fue ignorada.

La historia de “Gono Táser”, un abusador serial con más de 150 denuncias y solo una condena, se ha vuelto emblema de esta impunidad estructural. La única pena que recibió fue reducida por “buen comportamiento”, como si el sistema premiara la cortesía del monstruo dentro de la celda, mientras olvida a las decenas —o cientos— de mujeres que lo señalaron. ¿Qué más tiene que pasar para que la justicia tome en serio las denuncias? ¿Cuántas más deben hablar para que alguien escuche?

Lo más grave es que no se trata de un fallo puntual, sino de un patrón sistemático. Las rutas de atención están rotas. El acceso a la justicia está condicionado por la revictimización, la lentitud procesal y la falta de perspectiva de género. A esto se suma la precariedad en los mecanismos de protección: mujeres con denuncias activas que no reciben medidas cautelares, casas refugio colapsadas, líneas de atención sin respuesta. La violencia no solo ocurre en las casas, las calles o los buses. También ocurre en las oficinas donde se archivan los miedos de las víctimas.

La Defensoría del Pueblo, al igual que decenas de organizaciones de mujeres, vuelve a insistir —como lo ha hecho durante años— en que esta no es una emergencia nueva, sino una constante. El país necesita mucho más que cifras y promesas. Necesita voluntad política real, presupuestos serios, formación integral para operadores judiciales y, sobre todo, una transformación cultural que deje de culpar a las víctimas y empiece a señalar a los agresores. A todos, incluso a los que tienen corbata o fuero.

Porque mientras los titulares se olvidan mañana, el vacío de cada mujer asesinada permanece. Sus hijos crecerán y se preguntarán por qué. Sus amigas seguirán marchando. Y muchas otras seguirán denunciando, a pesar de que nada pase. Colombia tiene una deuda de justicia con sus mujeres. Y esa deuda, cada año, se cobra con más sangre.