Han pasado casi cuarenta años desde la tragedia de Armero, pero el silencio institucional sigue siendo tan denso como la ceniza que cubrió al pueblo aquella noche del 13 de noviembre de 1985. Un nuevo informe de la Defensoría del Pueblo, conocido en su totalidad, revela con crudeza que el Estado colombiano aún desconoce el destino de miles de víctimas. No hay cifras exactas, ni registros completos, ni una memoria oficial que dignifique a quienes fueron borrados por el lodo y la indiferencia.

El documento, que analiza la gestión estatal antes, durante y después del desastre, concluye que la tragedia no solo fue natural, sino profundamente política. En él se señala que el Estado fue —y sigue siendo— ausente. No existieron políticas claras de prevención, ni una respuesta coordinada en el momento de la emergencia, y mucho menos una atención integral para los sobrevivientes en las décadas siguientes. La tragedia de Armero, dice el informe, “fue anunciada y desoída”.

La noche del desastre comenzó con un rugido. A las 9:00 p.m. del 13 de noviembre de 1985, el Nevado del Ruiz estalló en una erupción que derritió su manto de nieve. En cuestión de minutos, una corriente de lodo, escombros y piedras descendió por el río Lagunilla con una velocidad devastadora —17 metros por segundo—, arrasando con todo a su paso. Armero, un municipio próspero del Tolima, conocido por su algodón y sus calles tranquilas, quedó sepultado bajo toneladas de muerte y silencio.

Veinte minutos después, el pueblo había desaparecido del mapa. Solo el humo, el olor a azufre y los gritos de los sobrevivientes daban cuenta de lo ocurrido. Lo más doloroso, según recuerda el informe, fue que las alertas habían sido emitidas con un año de anticipación. Los expertos habían advertido sobre el riesgo inminente, pero las autoridades minimizaron los avisos con frases que hoy resultan insoportables: “No hay de qué preocuparse”.

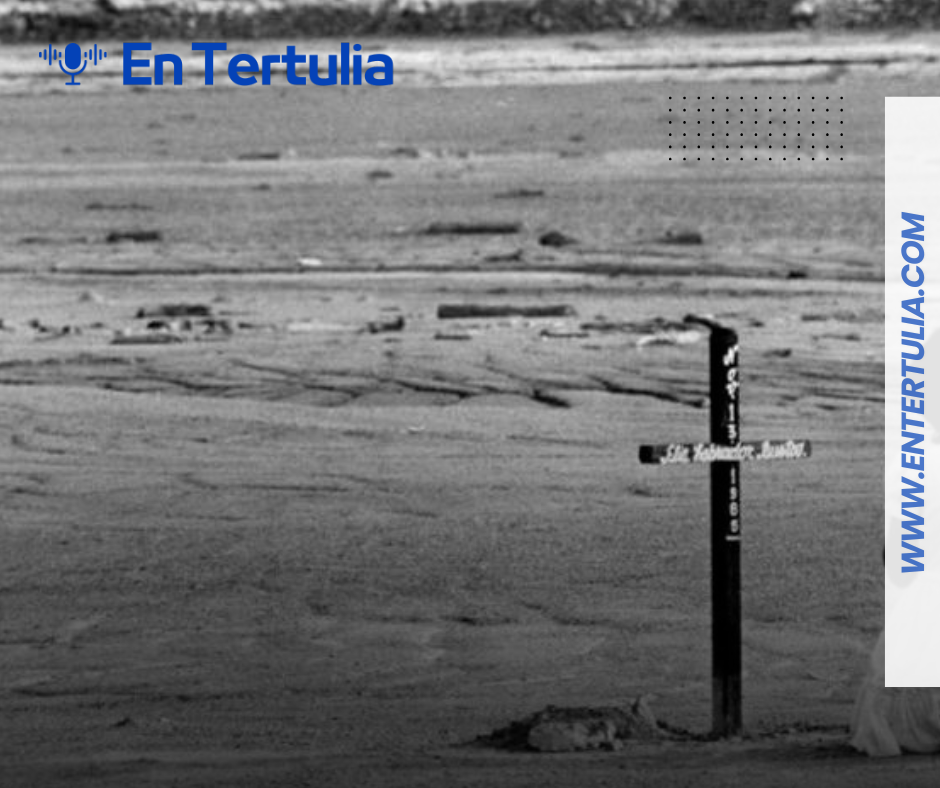

El saldo fue catastrófico: 22.000 muertos, 5.000 heridos y miles de desaparecidos. Las cifras siguen siendo un aproximado, una estadística difusa que esconde la dimensión humana del desastre. Cuarenta años después, no existe un censo oficial de las víctimas, ni un registro unificado de los sobrevivientes. Para la Defensoría, ese vacío es “una segunda desaparición”, una forma de olvido institucional que perpetúa el dolor de las familias.

La tragedia de Armero se convirtió en un símbolo de advertencia global sobre la gestión del riesgo volcánico, pero en Colombia fue también un espejo de la ineficiencia estatal y la negligencia histórica. Los sobrevivientes, desplazados y huérfanos de todo, quedaron abandonados a su suerte. Algunos fueron reubicados en otras regiones, otros simplemente se perdieron en el anonimato, sin que el Estado siguiera su rastro ni ofreciera un proceso real de reparación.

El informe de la Defensoría reabre un debate que el país nunca cerró: ¿cómo se repara una tragedia que sigue viva en la memoria de los que no fueron escuchados?. Hablar de Armero, sostiene el documento, no es solo recordar una catástrofe natural, sino enfrentarse a un modelo de Estado que falla cuando más se le necesita. El olvido, dice, también mata.

En Colombia, donde tanto se invoca la verdad y la reparación, el caso de Armero sigue siendo una deuda moral y política. Cuarenta años después, los sobrevivientes no piden compasión, sino memoria. Porque mientras el país avanza y el volcán duerme, la herida de Armero sigue abierta, esperando que, al fin, el Estado mire hacia el lugar donde alguna vez existió un pueblo entero.